【セミナー事例検討】高齢患者を救った現場の判断と抗菌薬選択

この事例は大学病院救急で実際に発生した「高齢患者の口腔感染による全身性ショック」を、“アプリ解答形式”で検討したセミナーで体験的に学んだものです。近年、こうしたスマホ等を用いた参加型講習会は珍しくなくなっていますが、ただ映像や講義を聴くだけのセミナーよりも「自分ならどうする?」と頭と手を動かすことで深く記憶に残り、本当に勉強になります。参加者全員で即時に判断を共有し、臨場感と現場感覚を実感できた点が非常に印象的でした[1][2][3][4]。

***

## 【セミナー事例検討】

高齢患者を救った現場の判断と抗菌薬選択

「ただの口の腫れが、命の危機だった」

高齢男性(基礎疾患あり)が突然、右下あごの腫れ・痛みで救急搬送。重度の感染によりショック状態となった症例を、参加者が“自分のスマホで主治医役”になり、リアルタイムに回答しながら治療方針を考えるセッションでした。

***

## 使用された抗生剤とその意味

1. **メロペネム**

幅広い種類の細菌(グラム陽性菌・グラム陰性菌・嫌気性菌)に効く、強力な「広域抗生剤」です。重症感染症の初期対応として全ての可能性をカバーします[1][3]。

2. **クリンダマイシン**

特にA群連鎖球菌などが産生する“毒素”を抑える作用があり、重症感染や壊死性軟部組織感染、毒素型感染症への併用が推奨される薬剤です[3]。

3. **バンコマイシン**

MRSA(耐性黄色ブドウ球菌)など、通常の抗生剤が効かないグラム陽性菌にも対応できる“スペシャリスト”。初期の段階で万全を期すため併用されました[3][4]。

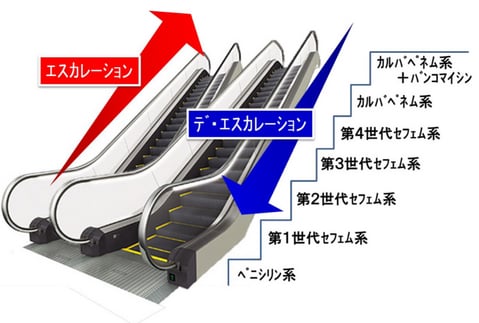

治療開始後、患者さんの状態安定・改善を確認し、膿培養検査の結果と感受性に応じて、効く菌にのみ狙いを絞った**スルバクタム/アンピシリン**へ切り替え(デ・エスカレーション)しました。この切り替えが、無駄な副作用や耐性菌リスクを減らす大切なポイントです[1][2][4]。

***

## セミナー体験で得られた学び

- 「見逃しがちな口腔感染が高齢者の命を奪うリスク」を“実際の現場判断”をシミュレーションしながら実感できた

- 抗生剤の選択と適正使用、「まず広く→絞る(デ・エスカレーション)」の現場手順を体験的に再確認できた

- 受け身の勉強では得られない「自分ごと」として考える機会になり、記憶にも残りやすかった

***

## 参考文献

- 歯科外来における抗菌薬適正使用の取り組み(AMR対策事例紹介シリーズ 第23回)[1]

- 厚生労働省 抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案)歯科編[2][4]

- JAID/JSC感染症治療ガイドライン2016―歯性感染症―[3]

***

※症例の個人情報は厳重に秘匿し、抽象化しています。質問や感想はお気軽にご連絡ください。

情報源

[1] 歯科外来における抗菌薬適正使用の取り組み ~薬剤師主導 ... https://amr.jihs.go.jp/case-study/023.html

[2] 1 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001497899.pdf

[3] JAID/JSC感染症治療ガイドライン2016―歯性感染症― https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/guideline_JAID-JSC_2016_tooth-infection.pdf

[4] [PDF] 抗微生物薬適正使用の手引き 第四版(案) 歯科編 - 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001506317.pdf