食べることの重要性:口から肛門まで、生命をつなぐ一本の管の物語

# 食べることの重要性:

口から肛門まで、生命をつなぐ一本の管の物語

皆さんは今日、何を食べましたか?朝のパン、昼のお弁当、放課後のお菓子…私たちが毎日当たり前に行っている「食べる」という行為は、実は体の中で驚くほど精密で複雑な作業が行われています。

歯科医師として多くの患者さんを診察していると、口の健康が全身の健康にとても深く関わっていることを日々感じています。今回は、食べ物が口に入ってから体の外に出るまで、私たちの体を貫く一本の管で起こる壮大な物語を、最新の研究結果とともにお話しします。

## なぜ「食べる」ことがそんなに大切なの?

食べることは、お腹がすいたから何かを口に入れる、それだけの単純な行為ではありません。実は、私たちの60兆個の細胞すべてに栄養と酸素を届け、脳で考える力を生み出し、明日も元気に過ごすためのエネルギーを作る、生きるための根本的な活動なのです。

最新の研究で分かったことを紹介すると、食事は私たちのDNA(遺伝子)の働きを変化させます。また、腸の中に住んでいる細菌(腸内細菌)が私たちの気分や頭の働きに影響することも判明しています。さらに、よく噛むことで脳への血流が増えて、記憶力や集中力がアップすることも確認されました。食べることは、私たちが思っている以上に奥が深い生命活動なのです。

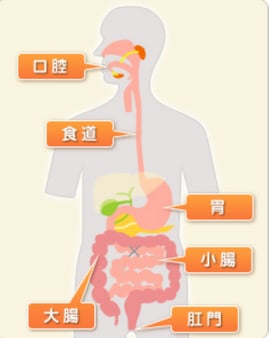

## 体の中の一本の管:

口から肛門まで続く9メートルの大冒険

私たちの体には、口から肛門まで約9メートルの長い管があります。これを「消化管」と呼びます。一見、体の内側にあるように思えますが、実はこの管の中は「体の外側」と同じなんです。トンネルのように体を貫いて、外の世界と体の内側をつなぐ特別な通路として働いています。

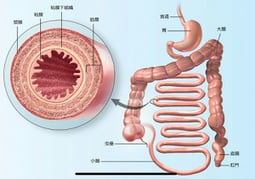

想像してみてください。この管の内側の表面積は、なんとテニスコート1面分(約260平方メートル)もあります!小腸には「絨毛(じゅうもう)」という小さなヒダヒダがびっしりと並んでいて、さらにその表面には「微絨毛(びじゅうもう)」という超小さな毛のような構造があります。この二重のヒダヒダ構造のおかげで、狭いスペースでも最大限に栄養を吸収できるようになっているのです。

この管の壁は4つの層に分かれています:

- 一番内側の「粘膜層」:栄養を吸収する主役

- その下の「粘膜下層」:血管やリンパ管がたくさん通っている

- 「筋層」:食べ物を先に送る動きをする

- 一番外側の「漿膜(しょうまく)」:全体を守っている

まるで高性能な工場のような精密な作りになっているんです。

## 食欲が起こる仕組み:

五感が作り出す「食べたい!」の気持ち

実は、食事は食べ物が口に入る前から既に始まっています。カレーの香りを嗅いだ瞬間、美味しそうなケーキを見た時、もうあなたの体では「食べる準備」が始まっているんです。これを医学的には「頭期反応」と呼びます。

目や鼻からの情報が脳に伝わり、脳から「迷走神経」という神経を通って胃に「胃酸を出す準備をして!」という信号が送られます。まだ何も食べていないのに、体は既に消化の準備を始めているなんて、すごい仕組みですよね。

**唾液のすごい力**

私たちの口の中では、唾液腺が1日に約1.5リットル(ペットボトル1.5本分!)もの唾液を作っています。唾液の99.4%は水ですが、残りの0.6%には生きていくのに欠かせない成分がぎっしり詰まっています:

- 消化酵素(アミラーゼ):でんぷんを分解する

- 抗体(IgA):細菌から守る

- 緩衝剤:口の中を中性に保つ

**食欲をコントロールするホルモンたち**

お腹がすいた時とお腹いっぱいの時、体の中では異なるホルモンが働いています:

- **グレリン(空腹ホルモン)**:胃から出て「お腹すいた!」と脳に伝える

- **CCK、GLP-1(満腹ホルモン)**:小腸から出て「もうお腹いっぱい!」と脳に伝える

最新の研究では、これらのホルモンが24時間のリズム(体内時計)と密接に関係していることが分かりました。朝と夜では同じ食べ物を食べても、体の反応が違うんです。

## 消化のプロセス:食べ物を小さく分解する3つの方法

食べ物を体が使える栄養に変えるために、私たちの体では3種類の消化が同時に行われています。

### 1. 物理的消化:

歯という優秀な粉砕機の働き

消化の第一段階は、私たち歯科医師が最も身近に感じる「噛む」ことです。人間の歯はとても効率的にできています:

- **前歯**:食べ物を切る(包丁の役割)

- **犬歯**:食べ物を裂く(ハサミの役割)

- **奥歯**:食べ物をすりつぶす(ミキサーの役割)

よく噛むことで、食べ物の表面積は何十倍にも増えます。すると、消化酵素が食べ物に触れる面積が広がって、消化が早く進むんです。

さらに驚くべきことに、最新の研究で「よく噛む」ことが脳にとても良い影響を与えることが分かりました。硬いものを噛むと脳の血流が増えて、記憶や学習に関わる部分(前頭前皮質や海馬)が活発になります。つまり、よく噛んで食べると頭が良くなる可能性があるんです!

### 2. 化学的消化:

酵素たちのチームワーク

化学的消化は、まるで料理のレシピのように順序立てて進みます:

**口の中で:**

- 唾液のアミラーゼが炭水化物(でんぷん)の分解をスタート

**胃の中で:**

- 強い胃酸(pH1.5-2.0、レモン汁よりも酸っぱい!)がタンパク質を攻撃

- ペプシンという酵素がタンパク質をバラバラにする

- 1日に約2-3リットルの胃液が作られる

**小腸で:**

- 膵臓から出る消化酵素が本格的な分解作業を開始

- トリプシン、リパーゼなど、それぞれ専門の酵素が活躍

胃酸は食べ物を消化するだけでなく、食べ物についてきた悪い細菌をやっつける「消毒液」の役割もしています。

### 3. 微生物的消化:

100兆の小さな住人たちの大活躍

私たちの腸の中には、約100兆個もの細菌(腸内細菌)が住んでいます。これは私たちの細胞数(約60兆個)よりも多いんです!

これらの腸内細菌は、人間の消化酵素では分解できない食物繊維を発酵させて、体に良い「短鎖脂肪酸」という物質を作ってくれます。特に「酪酸」は腸の細胞の大切なエネルギー源になり、腸を丈夫に保ってくれます。

2024年の最新研究で分かったのは、腸内細菌も24時間のリズムを持っていることです。昼間に多くなる細菌、夜に多くなる細菌がいて、私たちの体内時計と同じリズムで活動しているんです。

## 栄養の吸収:

小さな分子を体に取り込む精密作業

小腸は栄養吸収の主役です。ここで起こっていることは、まさに分子レベルでの精密作業です。

小腸の内側には、0.5-1.6mmの小さな「絨毛」という突起がびっしりと並んでいます。さらにその表面の細胞には「微絨毛」という超細かい毛が600本も生えています。この構造のおかげで、もし小腸の内側が平らだった場合と比べて、表面積が600倍にもなっているんです。

**栄養素別の吸収方法:**

- **糖(グルコース)やアミノ酸**:SGLT1という特別な運搬システムで能動的に取り込まれます

- **脂質**:胆汁酸と結合して「ミセル」という小さな球を作り、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)と一緒に吸収されます

- **ビタミンB12**:胃で作られる「内因子」という物質と結合して、小腸の最後の部分(回腸)で吸収されます

吸収された栄養素は2つのルートで全身に運ばれます:

- **水溶性の栄養素**:門脈という血管を通って直接肝臓へ

- **脂溶性の栄養素**:リンパ系を経由してから血流へ

この巧妙な仕組みにより、必要な栄養素が効率よく全身に配送されます。

## 同化と異化:体の中のエネルギー工場

私たちの体の中では、24時間休むことなく「同化(アナボリズム)」と「異化(カタボリズム)」という正反対の作業が行われています。

### 同化:体を作る建設作業

**同化**は、小さな材料から大きなものを作る建設作業です:

- 食事から得たアミノ酸でタンパク質(筋肉)を作る

- グルコース(ぶどう糖)をグリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵する

- 余ったエネルギーを脂肪として蓄える

この作業にはエネルギーが必要で、主にインスリンというホルモンが促進してくれます。

### 異化:エネルギーを取り出す分解作業

**異化**は、貯蔵されたものを分解してエネルギーを取り出す作業です:

**グルコースからエネルギーを作る場合:**

1. 解糖系(細胞質で起こる)

1. TCA回路(ミトコンドリアで起こる)

1. 電子伝達系(ミトコンドリアで起こる)

この3段階を経て、グルコース1個から最大38個のATP(体のエネルギー通貨)が作られます。

**脂肪からエネルギーを作る場合:**

脂肪酸の「β酸化」という反応で、パルミチン酸(脂肪酸の一種)1個から129個ものATPが生まれます。これは炭水化物の約3倍以上効率的!だから脂肪は効率の良いエネルギー貯蔵庫なんです。

現代の研究では、これらの代謝はインスリンとグルカゴンだけでなく、GLP-1、GIP、ソマトスタチンなど多くのホルモンが協力して調節していることが分かっています。

## 排泄:体のお掃除と水分調節の大切な仕事

消化吸収の最後は大腸での作業ですが、ここは単なる「ゴミ処理場」ではありません。とても重要な仕事をしています。

**大腸の主な仕事:**

- 1日に約7.5リットル(お風呂の水量の1/4)もの水分を再吸収

- 体の水分バランスを調節

- 腸内細菌がビタミンを作るのを手伝う

大腸に住む腸内細菌は、私たちが消化できない食物繊維を発酵させて、ビタミンK、ビオチン、葉酸などの大切なビタミンを作ってくれます。これらは血液に吸収されて全身で使われます。

**便の正体:**

- 75%:水分

- 25%:固形成分

- 30%:細菌

- 30%:食べ物の残りカス

- 40%:剥がれ落ちた腸の細胞

規則正しいお通じは腸内環境が健康な証拠です。便秘になると腸内に悪い物質が溜まって、全身の健康に悪影響を与える可能性があります。

## 口腔の特別な役割:

歯科医師が見つめる健康の入り口

歯科医師として、私は日々口腔が全身健康の入り口であることを実感しています。口腔は消化器官の最初の部分でありながら、他の臓器とは異なる特別な性質を持っています。

### 咀嚼と脳の密接な関係

2024年の最新研究により、咀嚼が脳機能に与える影響が詳細に解明されています。硬い食材をよく噛むことで、脳内の抗酸化物質であるグルタチオンが増加し、酸化ストレスから脳を保護することが確認されました。また、咀嚼機能の低下した高齢者では、認知機能テストのスコアが低下することも系統的レビューで明らかになっています。

### 歯周病と全身疾患の深刻な関係

歯周病は単なる口の中の病気ではありません。歯周病菌が血流に入ると、全身に炎症を引き起こし、心血管疾患、糖尿病、認知症などのリスクを高めることが多くの研究で証明されています。

特に糖尿病との関係は双方向性で、歯周病があると血糖コントロールが悪化し、糖尿病があると歯周病が進行しやすくなります。 Porphyromonas gingivalisという歯周病菌は血液脳関門を通過し、アルツハイマー病の進行に関与している可能性も示唆されています。

### 唾液の多機能性

唾液は「天然の薬」と呼んでも過言ではないほど、多様な機能を持っています。リゾチーム、ラクトフェリン、分泌型IgAなどの抗菌物質により口腔内の細菌バランスを維持し、重炭酸塩による緩衝作用で歯の脱灰を防いでいます。

唾液の分泌量が減少するドライマウス(口腔乾燥症)になると、虫歯や歯周病のリスクが急激に高まるだけでなく、味覚障害や嚥下困難も生じ、栄養摂取にも支障をきたします。

### 口腔-腸管軸の新発見

最近の研究で注目されているのが「口腔-腸管軸」という概念です。口腔内の細菌が腸内細菌叢に影響を与え、逆に腸内環境が口腔の健康にも関わることが明らかになっています。Human Microbiome Projectでは、参加者の約45%で口腔と腸管の細菌叢に重複が認められました。

## 実践的なアドバイス:

今日からできる健康習慣

### 時間を意識した食事習慣

最新の時間栄養学研究に基づき、食事のタイミングを意識することをお勧めします。体内時計に合わせて、朝食を充実させ、夕食は軽めにし、就寝3時間前には食事を終える習慣を心がけましょう。午後3時前に1日の75%の栄養を摂取すると、体重管理と血糖管理により効果的です。

### よく噛む習慣の実践

一口30回以上の咀嚼を心がけ、食事時間を20分以上確保してください。現代の軟らかい食品に慣れた私たちは、意識的に咀嚼回数を増やす必要があります。硬めの野菜やナッツ類を取り入れ、段階的に咀嚼力を向上させていきましょう。

### 腸内細菌を育てる食事

多様な植物性食品から食物繊維を摂取し、発酵食品(ヨーグルト、味噌、納豆、キムチ)を日常的に取り入れましょう。1日25-35gの食物繊維摂取を目標とし、プレバイオティクス効果のある食品で腸内細菌を育てることが重要です。

### 口腔ケアの徹底

歯磨きは食後30分後に行い、フロスや歯間ブラシで歯周ポケットの清掃を習慣化してください。定期的な歯科健診は口腔だけでなく全身の健康管理につながります。口腔乾燥を防ぐため、十分な水分摂取も心がけましょう。

### バランスの取れた栄養摂取

日本人の食事摂取基準に基づき、炭水化物50-65%、タンパク質13-20%、脂質20-30%のバランスで摂取しましょう。色とりどりの野菜・果物から抗酸化物質を、魚類からオメガ-3脂肪酸を積極的に取り入れることをお勧めします。

## まとめ:食べることは生きることの根源

食べるという行為は、私たちが想像する以上に複雑で精巧なシステムによって支えられています。口から肛門まで続く一本の管は、単なる栄養の通り道ではなく、免疫系、神経系、内分泌系と密接に連携する「第二の脳」とも呼ばれる重要な器官です。

歯科医師として、私は口腔が全身健康の入り口であることを日々実感しています。よく噛んで食べること、口腔を清潔に保つこと、規則正しい食生活を送ることが、私たちの健康寿命を延ばし、より豊かな人生を送るための基盤となるのです。

最新の医学研究が明らかにした食べることの重要性を理解し、毎日の食事を大切にしてください。それは単なる空腹を満たす行為ではなく、私たちの細胞一つ一つに生命力を与え、明日への活力を生み出す、生きることの根源なのです。

## 主要参考文献

1. StatPearls Publishing. “Physiology, Gastrointestinal.” NCBI Bookshelf, 2024.

1. Helander, H.F., Fändriks, L. “Surface area of the digestive tract–revisited.” Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2014.

1. Al-Marzooq, F.I., Christidis, N. “The interconnection of oral and systemic health.” Scientific Reports, 2025.

1. Biomolecules 2024. “Biological Rhythms, Chrono-Nutrition, and Gut Microbiota: Epigenomics Insights for Precision Nutrition.”

1. Frontiers in Systems Neuroscience 2024. “Effect of chewing hard material on boosting brain antioxidant levels.”

1. Nature Reviews Microbiology 2024. “The oral–gut microbiome axis in health and disease.”

1. Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan. “Dietary Reference Intakes for Japanese 2020.”

1. American Gastroenterological Association Clinical Practice Guidelines, 2024.

1. Japanese Society of Gastroenterology. Journal of Gastroenterology, 2024.

1. The Lancet Healthy Longevity 2024. “Effect of oral health on functional disability and mortality.”