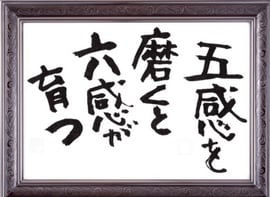

歯科医師の「第六感」を科学する〜疾患の香りから見える口腔内の真実〜

# 歯科医師の「第六感」を科学する

〜疾患の香りから見える口腔内の真実〜

## はじめに:診療室で感じる「予感」の正体

ある日の午後、患者さんが診療室のドアを開けた瞬間、私は何かを感じ取りました。マスク越しでも分かる、微かだけれど特有の「匂い」。それは単なる口臭ではなく、何か病的な状態を示唆する独特の香りでした。

「この患者さん、重度の歯周病かもしれない」

そんな予感が頭をよぎりました。果たして、この「予感」は長年の経験からくる「勘」なのでしょうか?それとも、科学的に説明できる現象なのでしょうか?

実は、歯科医師の「第六感」は神秘的なものではありません。最新の神経科学によって、その仕組みが明らかになってきているのです。

## 第一部:脳の「予測システム」が生み出す臨床的直感

### 脳は常に「予測」している

私たちの脳は、刺激に反応する受動的な器官ではありません。実は、過去の経験をもとに「次に何が起こるか」を常に予測している、高度な予測マシンなのです。

この「予測符号化」という仕組みでは、脳が作り出した予測と実際の感覚情報との「ズレ」を検出することで、重要な情報をキャッチします^1,2^。

例えば、経験豊富な歯科医師の脳は、患者さんを診る前から「健康な口腔のあるべき状態」を予測しています。そこに予期しない疾患の匂いが入ってくると、脳内で大きな「予測エラー」が発生し、これが「何かおかしい」という直感として意識に上るのです。

### 身体の内なる声を聞く力:内受容感覚

この直感を支えているのが「内受容感覚」という能力です^3^。これは、心拍や呼吸、消化活動など、身体内部の状態を感じ取る感覚のことです。

興味深いことに、嗅覚で得た情報は、島皮質という脳の部位で内受容感覚と統合されます^4^。つまり、患者さんの口腔から発せられる匂いを、あたかも自分自身の身体の状態を監視するかのように処理しているのです。

これが、特定の匂いが単なる知覚を超えて「胸騒ぎ」や「直感」として感じられる理由なのです。

## 第二部:疾患の「化学的サイン」を

読み解く

### 歯周病が放つ化学物質の正体

では、実際に歯周病はどのような「匂い」を発するのでしょうか?

その正体は「揮発性硫黄化合物(VSC)」という化学物質です^5,6^。主なものは以下の3つです:

**1. 硫化水素(H₂S)**

- 「卵が腐ったような」刺激臭

- 舌苔や軽度の歯肉炎で増加

- 主な産生菌:Fusobacterium nucleatum

**2. メチルメルカプタン(CH₃SH)**

- 「魚の腐敗臭」のような強烈な臭い

- **歯周病の重症度と強く相関**

- 主な産生菌:Porphyromonas gingivalis

**3. ジメチルサルファイド((CH₃)₂S)**

- 「生ゴミのような」臭い

- 主に口腔外が原因

この中でも、メチルメルカプタン(CH₃SH)は歯周病診断の重要な指標となります^7^。歯周病のキーとなる細菌Porphyromonas gingivalisが、METaseという酵素を使って大量に産生するからです。

### 匂いの定量化:科学的な裏付け

最近では、オーラルクロマなどの機器により、これらのVSCを数値化できるようになりました^8^。研究により、以下の診断閾値が示されています:

| 化合物 | 診断閾値 | 臨床的意義 |

| 硫化水素(H₂S) | ≥ 112 ppb | 口臭、歯肉炎 |

|

メチルメルプタン(CH₃SH) |

≥ 26 ppb | 歯周炎を強く示唆 |

| ジメチルサルファイド | ≥ 8 ppb | 口腔外由来の口臭 |

これにより、臨床家の主観的な嗅覚評価を、客観的なデータで検証することが可能になったのです。

## 第三部:なぜ第六感が重要なのか

〜5感を超えた診断の世界〜

### 従来の診断の限界

これまでの歯科診療では、主に5つの感覚に頼ってきました:

- **視覚**:レントゲン写真、口腔内写真での確認

- **触覚**:プローブでの歯周ポケット測定

- **聴覚**:タッピング音での歯の状態確認

- **味覚**:時として血液や膿の味覚的確認

- **嗅覚**:口臭の一般的な評価

しかし、これらの5感だけでは捉えきれない、より微細で重要な情報があることが分かってきました^9^。

### 第六感が可能にする早期発見

歯科医師の第六感は、従来の検査では見逃しがちな初期段階の疾患を発見する可能性を秘めています:

**1. 症状が出る前の早期発見**

患者さんがまだ痛みや不快感を感じていない段階で、疾患の存在を察知できます^10^。

**2. 見た目では分からない深部の問題**

表面的には健康に見える歯肉の下で進行している炎症を、匂いによって発見できる可能性があります^11^。

**3. 全身疾患との関連性の発見**

口腔内の微細な変化から、糖尿病や心疾患などの全身疾患の兆候を早期に発見できる場合があります^12^。

### 患者さんにとってのメリット

この第六感を持った歯科医師にかかることで、患者さんには以下のようなメリットがあります:

- **早期治療による負担軽減**:初期段階での発見により、大がかりな治療を避けられる可能性

- **予防的アプローチ**:問題が深刻化する前に、適切な予防策を講じることができる

- **総合的な健康管理**:口腔内の変化から全身の健康状態を評価し、適切な専門医への紹介が可能

### 科学と直感の融合

重要なことは、この第六感は決して非科学的なものではないということです^13^。最新の神経科学によって、その仕組みが解明されつつあり、客観的な測定技術との組み合わせにより、より精度の高い診断が可能になっています。

つまり、歯科医師は:

1. **5感による従来の診断技術**

1. **第六感による微細な変化の察知**

1. **最新機器による客観的測定**

この3つを統合して、患者さんの健康を守っているのです^14,15^。

## 結論:科学とアートの融合が生み出す

卓越した診療

歯科医師の「第六感」は、神秘的な現象ではありません。それは、内受容感覚、高度な脳の予測機能、疾患の化学的シグナルに関する経験知が統合された、科学的に解明可能なスキルなのです。

島皮質と前帯状皮質という神経基盤の上で、予測符号化というメカニズムを通じて機能する臨床的直感。Porphyromonas gingivalisが産生するメチルメルカプタンという具体的な化学物質。そして、オーラルクロマによる客観的な測定技術。

これらすべてが組み合わさることで、未来の卓越した臨床実践が生まれます。それは「アート(直感)」と「サイエンス(データ)」が対立するものではなく、むしろ互いを高め合う関係にあることを示しています。

## エピローグ:深夜の診療室で

それは、真夏の夜のことでした。警察からの依頼で、検死のためのデンタルチャート作成を引き受けることになり、夜遅く一人診療室に残っていました。

蛍光灯の白い光だけが診療室を照らす中、机上には故人の口腔内写真が数枚並んでいました。生前の口腔状態を記録するための重要な資料です。広範囲にわたる歯周病、著しい歯槽骨の吸収、そして壊死組織の痕跡。写真を一枚一枚丁寧に確認しながら、所見をカルテに記入していました。

その時でした。

一枚の写真を拡大表示した瞬間、診療室の静寂を破って、強烈な有機的な匂いが鼻腔を突きました。それは腐敗臭とも、メチルメルカプタンとも違う、もっと原始的で、生命の終焉を告げるような、得体の知れない匂いでした。

手が震えました。周囲を見回しても、当然そこには何もありません。エアコンの低いうなり声と、街灯の明かりが窓に映るだけの、静寂に包まれた診療室。

でも、その匂いは確かに存在していたのです。

これもまた「予測符号化」なのでしょうか。長年蓄積された歯科法医学の経験が、特定の視覚情報(壊死組織の画像)に対して、脳内で強力な嗅覚的予測を生成したのでしょうか。

それとも…

科学では説明できない何かが、あの写真の向こう側から、最後のメッセージを送っていたのでしょうか。

真夜中の診療室で一人、私は震える手でモニターの電源を切りました。翌朝の明るい診療室で続きを行うことにして。

私たちが知覚している世界の境界は、想像以上に曖昧なのかもしれません。科学と神秘、生と死、現実と幻覚。その境界線上で、歯科医師の「第六感」は、今日も静かに働き続けているのです。

-----

## 参考文献

1. Barrett, L. F., & Simmons, W. K. (2015). Interoceptive predictions in the brain. Nature Reviews Neuroscience, 16(7), 419-429.

1. Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181-204.

1. Craig, A. D. (2002). How do you feel? Interoception: the sense of the physiological condition of the body. Nature Reviews Neuroscience, 3(8), 655-666.

1. Craig, A. D. (2009). How do you feel—now? The anterior insula and human awareness. Nature Reviews Neuroscience, 10(8), 585-595.

1. Lee, Y. H., Shin, S. I., & Hong, J. Y. (2023). Investigation of volatile sulfur compound level and halitosis in patients with gingivitis and periodontitis. Scientific Reports, 13(1), 13287.

1. Yaegaki, K., & Sanada, K. (1992). Biochemical and clinical factors influencing oral malodor in periodontal patients. Journal of Periodontology, 63(9), 783-789.

1. Krespi, Y. P., Shrime, M. G., & Kacker, A. (2006). The relationship between oral malodor and volatile sulfur compound-producing bacteria. Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 135(5), 671-676.

1. Tsai, C. C., Chou, H. H., Wu, T. L., Yang, Y. H., Ho, K. Y., Wu, Y. M., & Ho, Y. P. (2008). The levels of volatile sulfur compounds in mouth air from patients with chronic periodontitis. Journal of Periodontal Research, 43(2), 186-193.

1. Critchley, H. D., Wiens, S., Rotshtein, P., Öhman, A., & Dolan, R. J. (2004). Neural systems supporting interoceptive awareness. Nature Neuroscience, 7(2), 189-195.

1. Garfinkel, S. N., & Critchley, H. D. (2013). Interoception, emotion and brain: new insights link internal physiology to social behaviour. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8(3), 231-234.

1. Ehizele, A. O., & Ojehanon, P. I. (2013). Relationship between the concentration of volatile sulphur compound and periodontal disease severity in Nigerian young adults. Nigerian Medical Journal, 54(3), 149-152.

1. Loos, B. G. (2005). Systemic markers of inflammation in periodontitis. Journal of Periodontology, 76(11), 2106-2115.

1. Seth, A. K. (2013). Interoceptive inference, emotion, and the embodied self. Trends in Cognitive Sciences, 17(11), 565-573.

1. Menon, V., & Uddin, L. Q. (2010). Saliency, switching, attention and control: a network model of insula function. Brain Structure and Function, 214(5), 655-667.

1. Barrett, L. F., Quigley, K. S., & Hamilton, P. (2016). An active inference theory of allostasis and interoception in depression. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 371(1708), 20160011.