歯周病菌と不整脈の関係 〜お口の健康が心臓を守る理由〜

# 歯周病菌と不整脈の関係

〜お口の健康が心臓を守る理由〜

こんにちは!今日は最新の歯科医学研究から、歯周病と不整脈(特に心房細動)の関係について解説します。広島大学の研究グループが発表した画期的な論文「Atrial Translocation of Porphyromonas gingivalis Exacerbates Atrial Fibrosis and Atrial Fibrillation(ポルフィロモナス・ジンジバリスの心房への移行が心房線維化と心房細動を悪化させる)」をわかりやすく解説します。

## 論文の背景

〜なぜこの研究が重要なのか?〜

心房細動(Atrial Fibrillation:AFib)という不整脈は世界中で急増しており、2010年に約3350万人だった患者数が2019年には約6000万人にまで倍増したことが報告されています。この病気は、心臓の上部にある「心房」と呼ばれる部屋が不規則に速く収縮してしまうもので、脳卒中などの重大な合併症を引き起こす可能性がある深刻な疾患です。

これまでの研究で、歯周病や歯肉炎、根尖病変などの歯科感染症が心血管疾患や心房細動、心臓不整脈と関連している可能性が示唆されていましたが、そのメカニズム(仕組み)はよくわかっていませんでした。

## 研究の焦点 〜歯周病菌の正体〜

この研究が注目したのは、歯周病の主な原因菌である「ポルフィロモナス・ジンジバリス(Porphyromonas gingivalis、以下P.g.菌)」です。この菌は非常に病原性が高く(体に悪影響を与える力が強く)、歯周病を引き起こすことが知られています。

研究チームは、「P.g.菌が口の中から血液を通って心臓に移動し、そこで炎症を起こして心房細動を悪化させるのではないか?」という仮説を立て、検証を行いました。

## 研究方法 〜どのように調べたのか?〜

研究チームは大きく分けて2つの方法で研究を進めました:

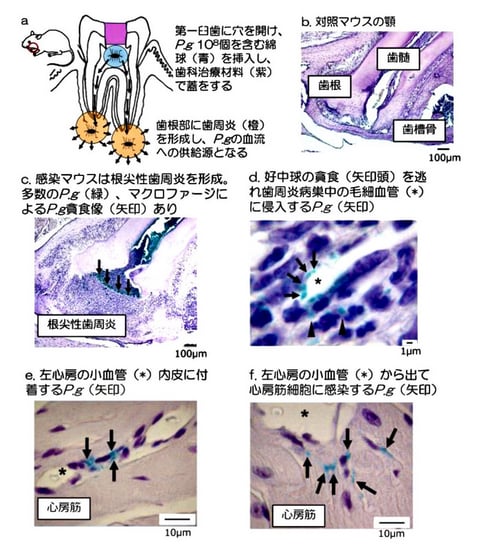

### 1. マウスを使った実験

C57BL/6Jという種類のマウスの歯(奥歯の歯髄)にP.g.菌を感染させ、その後の変化を観察しました。P.g.菌が心房に移動したかどうかを調べるため、免疫組織化学法(特殊な染色方法)を使ってP.g.菌の位置を視覚化し、LAMP法(Loop-mediated isothermal amplification:等温核酸増幅法)というDNA検出技術を使って左心房でのP.g.菌DNAの存在を調べました。また、人工的な刺激を与えることで心房細動がどれだけ誘発されやすくなったかも検査しました。

### 2. 心房細動患者の組織分析

心房細動の治療のために手術を受けた68人の患者さんから左心耳(左心房の一部)の組織を採取し、その中にP.g.菌が存在するかどうかを調べました。

## 研究結果 〜何がわかったのか?〜

### マウス実験の結果

マウスの心臓組織を詳しく調べたところ、左心房に著しい線維化(組織が硬くなること)が見られました。これは心房細動の発生に関わる重要な構造変化です。また、P.g.菌に特有の遺伝子配列を標的としたLAMP法などの分子検出技術により、心臓組織内にP.g.菌が存在することが確認されました。この菌の存在は対照群(P.g.菌を感染させていないマウス)では見られず、菌が口から心臓へ移動するという仮説を裏付けました。

感染させたマウスの心筋の瘢痕化(線維化)の程度は18週間後に21.9%に達し、同年齢の対照マウスの16.3%を大きく上回りました。これはP.g.菌への慢性的な曝露が、生理的な加齢をはるかに超えて心房のリモデリング(構造変化)を加速させることを示唆しています。

### 人の心房組織の分析結果

日本の地域在住高齢者を対象とした研究では、P.g.菌に対する抗体レベルが高い人は、抗体レベルが低い人に比べて心房細動の有病率が有意に高かった(3.0%対1.4%、p=0.005)ことが示されました。多変量ロジスティック回帰分析によると、P.g.菌に対する抗体レベルが高い参加者は、心房細動を持つオッズが2倍高いことが示されました。

また、別の研究では、心房細動のためにカテーテルアブレーション(不整脈の原因となる心筋組織を高周波で焼く治療)を受けた患者において、P.g.菌のタイプIVが心房細動の再発に関連していることが示されました。

## このメカニズム(仕組み)はどのように働くのか?

研究結果から考えられるメカニズムは以下のようなものです:

1. **P.g.菌の侵入**: 歯周病によって歯茎が炎症を起こすと、その隙間からP.g.菌が血液中に入り込みます。

2. **心房への到達**: 血液の流れに乗って、P.g.菌が心臓の左心房に到達します。

3. **炎症の惹起**: P.g.菌が心房組織に定着すると、局所的な炎症反応を引き起こします。体は菌を排除しようとして炎症物質を放出しますが、この炎症が長期間続くことで問題が生じます。

4. **心房の線維化**: 慢性的な炎症によって、心房の壁が硬く厚くなる「線維化」が進行します。これは傷ついた組織が治る過程で起こる現象ですが、過剰になると機能障害を引き起こします。

5. **電気的伝導の障害**: 線維化した心房組織では、心臓の電気信号がスムーズに伝わらなくなり、不規則な電気活動(心房細動)が起こりやすくなります。

## この研究が私たちに教えてくれること

この研究は、広島大学の宮内俊輔助教授(大学院医系科学研究科)らによるもので、世界的に評価の高い医学雑誌「Circulation」に掲載された画期的なものです。

この研究が教えてくれることは:

1. **口腔健康と全身健康の関連**: お口の中の問題は全身に影響を及ぼします。歯周病は単なる口の中の病気ではなく、心臓病のような重大な疾患につながる可能性があります。

2. **予防の重要性**: 定期的な歯科検診や適切な口腔ケアは、歯だけでなく心臓の健康を守ることにもつながります。

3. **個別化医療の視点**: 歯周病と心房細動のリスクを持つ患者さんには、より積極的な歯周病治療と心臓の健康管理が必要かもしれません。

## 日々の生活で実践できること

この研究結果を踏まえて、私たちが日常生活でできることは:

1. **丁寧な歯みがき**: 1日2回以上、フロスや歯間ブラシも併用した丁寧な歯みがきを心がけましょう。

2. **定期的な歯科検診**: 痛みや不調がなくても、半年に1回程度の歯科検診を受けることをお勧めします。

3. **早期の歯周病治療**: 歯茎の腫れや出血などの症状があれば、早めに歯科医院を受診しましょう。

4. **健康的な生活習慣**: バランスの良い食事、十分な睡眠、適度な運動、禁煙は、歯周病予防にも心臓の健康にも良い影響を与えます。

5. **他の疾患の管理**: 糖尿病やストレスなど、歯周病のリスク因子となる疾患や状態の管理も重要です。

## 論文に対する批判的考察

この研究は非常に興味深い知見を提供していますが、いくつかの限界点や批判的視点も考慮する必要があります:

1. **因果関係の証明の難しさ**: マウス実験では因果関係が示唆されていますが、ヒトにおいては相関関係の証明にとどまっています。P.g.菌が心房細動を「引き起こす」と断定するにはさらなる研究が必要でしょう。

2. **他の要因の影響**: 歯周病と心房細動の関連には、他の共通リスク因子(年齢、喫煙、糖尿病など)が交絡因子として働いている可能性があります。研究では統計的に調整されていますが、完全に除外することは困難です。

3. **菌株や遺伝子型の多様性**: P.g.菌には複数の遺伝子型(FimA type I〜Vなど)が存在し、その病原性は異なります。研究によればFimA type IIやIVが歯周病に強く関連しているとされていますが、すべての型が同様に心房細動に関与するわけではないかもしれません。

4. **予防・治療効果の検証**: この研究では歯周病治療が実際に心房細動を予防できるかどうかは直接検証されていません。今後の介入研究が必要です。

5. **検体数の限界**: ヒト組織の解析は68例という比較的少ない症例数にとどまっており、より大規模な研究での検証が望まれます。

## 私の考察 - それでもなお有意義な研究である理由

上記の限界点があるにもかかわらず、この研究は非常に価値のある重要な成果だと考えます。その理由は:

1. **メカニズムの解明**: これまで疫学的に示唆されていた歯周病と心房細動の関連について、具体的な生物学的メカニズムを提案した点は画期的です。仮説を裏付ける実験結果を示したことで、今後の研究の基盤となるでしょう。

2. **動物モデルとヒト組織の両面からの検証**: マウス実験だけでなく、実際のヒト組織でもP.g.菌の存在を確認した点は、臨床的関連性を強めています。

3. **新たな予防・治療戦略への道**: 従来は別々に扱われていた歯周病治療と心房細動予防を統合的に考える視点を提供し、新たな医療アプローチの可能性を開きました。

4. **学際的研究の価値**: 歯科医学と循環器内科学の垣根を越えた学際的研究であり、医学の各専門分野が連携することの重要性を示しています。

5. **一般市民への啓発効果**: 口腔ケアの重要性を心臓病予防という新たな視点から訴えかけることで、歯科医療への関心と理解を高める効果が期待できます。

研究にはまだ検証すべき点が残されていますが、これは科学の進歩の過程としては自然なことです。今後の研究で因果関係がさらに明確になり、予防介入の効果が証明されれば、医療実践に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

## まとめ

広島大学の研究グループによる「Atrial Translocation of Porphyromonas gingivalis Exacerbates Atrial Fibrosis and Atrial Fibrillation」という論文は、歯周病菌(P.g.菌)が口から心臓に移動し、心房の線維化を引き起こして心房細動を悪化させるというメカニズムを明らかにした重要な研究です。

いくつかの限界はあるものの、この発見は歯周病の予防・治療が心房細動などの心臓病の予防にもつながる可能性を示しています。お口の健康と全身の健康は密接につながっているという考え方は、今後の医療においてさらに重要性を増していくでしょう。

当院では、この研究結果も踏まえ、歯周病の予防・治療を通して患者さんの全身の健康を守るためのサポートを行っています。定期的な歯科検診やプロフェッショナルクリーニングなど、お気軽にご相談ください。

**参考文献**:

- Miyauchi S, et al. Atrial Translocation of Porphyromonas gingivalis Exacerbates Atrial Fibrosis and Atrial Fibrillation. Circulation. 2024.

- Miyauchi S, et al. Periodontitis and the outcome of atrial fibrillation ablation: Porphyromonas gingivalis is related to atrial fibrillation recurrence. PubMed. 2021.

- Miyauchi S, et al. Associations between Plasma Antibody Levels against Porphyromonas gingivalis and Atrial Fibrillation among Community-Dwelling Older Individuals in Japan. PubMed. 2023.

---

いかがでしたか?私たちの「お口」の健康は、想像以上に全身の健康と関わっています。科学的な根拠をもとに口腔ケアの重要性を理解することで、より健康的な生活習慣につなげていきましょう。当院ではこれからも最新の研究成果をもとに、皆様の健康をサポートしていきます。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にスタッフまでお声がけください。