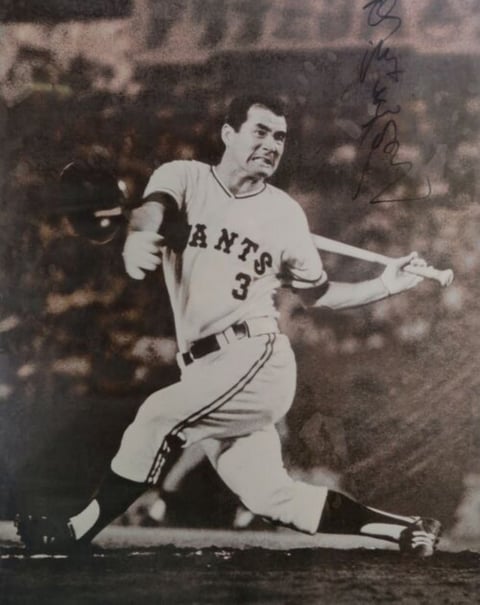

伝説の一打 — 長嶋茂雄の原点を訪ねて

# 伝説の一打 — 長嶋茂雄の原点を訪ねて

五月の爽やかな風が吹くゴールデンウィーク。人々が思い思いの場所で休日を楽しむ中、私は少し特別な時間を求めて船橋アリーナの一角にある吉澤野球博物館資料展示室の扉を開けた。野球ファンにとって、ここは単なる博物館ではなく、日本野球の心臓部とも言える聖地だ。今日の私の「打席」には明確な狙いがあった—野球界の巨人、長嶋茂雄が高校時代に放った「唯一の公式戦ホームラン」のスコアブックを自分の目で確かめ、その瞬間の空気感を肌で感じてみたかったのだ。

薄暗い展示室の照明に浮かび上がる、ガラスケースの中の古びたスコアブック。時間という河を静かに渡ってきたその記録に、私は思わず息を呑んだ。まるで70年前の夏に一瞬でタイムスリップしたかのような感覚。ページをめくると、そこには1953年、南関東大会、佐倉第一高校対熊谷高校の欄に「長嶋 本塁打」という簡素な記録が、他の文字よりも少しだけ大きく見える錯覚を覚えるほどの存在感で刻まれていた。静謐な展示室の中で、その一行だけが眩い光を放っているように思えた。

スコアシートの数字を一つ一つ丁寧に追いかける。熊谷高校が3対0とリードしていた6回裏、長嶋の一発で1点を返すも、最終的に1対4で敗退。冷たく無機質な数字の羅列だけでは語れない、その日の緊張感と熱気が蘇る。甲子園を夢見る高校球児たちの真剣勝負。熊谷高校のエース・福島投手が全身の力を込めて投じたインコース高め直球を、当時無名だった一人の少年が、バックスクリーン下の芝生まで豪快に運び去った—。その瞬間の球場全体が包まれた一瞬の静寂と、それに続く歓声の渦。スコアブックの行間から、そんな生々しい光景が立ち上ってくるようだった。

この一打こそが、名もなき佐倉第一高校の一選手だった長嶋茂雄を、一躍野球界の新星として全国に知らしめる原点となった。決して華々しい勝利の瞬間ではなかった。チームは敗れ、甲子園の切符も手にできなかった。しかし、その敗戦の中で放たれた一本の打球が、日本野球界の「ミスター」誕生の序章を描いたのだ。この試合で若き長嶋は「個人の輝きだけではチームは勝てない」という厳しい現実と、「一度きりのチャンスを逃さず、全力で挑む」という野球人生の真髄を同時に学んだに違いない。

展示ケースに向かい合いながら、私は野球というスポーツが持つ不思議な魔力について考えていた。それは単なる勝敗や数字では表せない何かがある。一人の少年の夢、情熱、そして一瞬の輝きが、時を超えて多くの人の心を動かし続ける力。長嶋のその一打は、まさにスポーツの持つ最も美しい側面を体現していた。

野球の神様ベーブ・ルースの名言に「昨日のホームランは今日の試合では点数にならない」という言葉がある。長嶋茂雄も、高校時代の唯一無二のホームランという栄光に胡座をかくことなく、日々新たな挑戦を積み重ねていった。一つの成功に満足せず、常に前進し続けることで、「ミスター」と称えられる偉大な存在になり得たのだろう。

展示を後にする頃、私の心に一つの気づきが訪れていた。「伝説とは、単なる記録ではなく、人々の記憶と感情の中に生き続けるものだ」と。長嶋茂雄の高校時代のホームランは、たった一度きりの出来事。しかし、その一打が彼の人生を変え、日本野球の歴史に刻まれ、今もなお私のような一ファンの心を揺さぶり続けている。この感動を胸に、私も自分の人生において「一度きりのチャンス」を見逃さず、全力のスイングを心がけようと決意した。

博物館を後にし、再び五月の陽光の中に戻った私は、ふと微笑んでいた。この特別な休日の時間は、長嶋の伝説の一打と同様、二度と訪れない「たった一度きり」の経験だ。だからこそ、この日は私の記憶に鮮明に刻まれる貴重な一日となった。

明日こそは、自分だけの「伝説のホームラン」を打ちたい—。それは会社でのプレゼンであろうと、家族との何気ない会話であろうと、友人との約束であろうと。人生の打席で、私たちは皆「ミスター」になれる可能性を秘めている。

「さあ、次の打席では何を打つか」—そんな長嶋茂雄から受け継いだ前向きな気持ちを胸に、私は吉澤野球博物館を後にしたのだった。