子どもの睡眠と「寝る社会」~みんなで守る大切な休息~

# 子どもの睡眠と「寝る社会」

~みんなで守る大切な休息~

## はじめに

先日、小児歯科医学学術大会で「寝る子は育つ」と題した講演がありました。太田睡眠科学センターの千葉慎太郎先生による睡眠問題に関する講演で、4月24日にはNHK番組にも出演予定です。

日本の子どもたちの睡眠時間は世界的に見ても短く、多くの子どもが睡眠不足の状態にあることが報告されています。この記事では、子どもの睡眠の重要性と、良質な睡眠を確保するための方法について、最新の研究に基づいてわかりやすく紹介します。

## 1. なぜ子どもの睡眠は大事なの?

### 成長と発達

十分な睡眠は、身体の成長や脳の発達に不可欠です。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、記憶力や学習能力も高まります。

### 睡眠不足の影響

睡眠が足りないと、体重増加、学力低下、集中力の減少などの問題が生じます。2017年にNHKが「睡眠負債」という概念を取り上げ、睡眠不足が体に与える影響について紹介しました。

## 2. 小児の睡眠障害にはどんな種類がある?

### 様々な睡眠の問題

子どもの睡眠障害には、寝つきが悪い「入眠障害」、夜中に何度も目が覚める「中途覚醒」、朝早く目覚めてしまう「早朝覚醒」、夜泣きやおねしょなどがあります。また、いびきが多く呼吸が止まることもある「睡眠時呼吸障害」も子どもに見られることがあります。さらに「夜驚症(やきょうしょう)」という、子どもが突然泣き叫んで起き上がるものの、実際には眠ったままという状態も珍しくありません。

### 影響と対応法

これらの睡眠障害があると、十分な睡眠が取れず、成長ホルモンの分泌が減少し、子どもの発達に影響を与えることがあります。研究によると、持続する睡眠障害は記憶力・判断力・注意力の低下を招き、学業成績にも悪影響を及ぼします。対応としては、まず規則正しい生活リズムの確立が基本です。就寝前のリラックスタイムの確保、快適な睡眠環境の整備、そして必要に応じて専門医への相談が大切です。

## 3. 鼻呼吸と口呼吸の違い

### 鼻で呼吸するメリット

研究によると、赤ちゃんはお母さんのお腹にいる時から鼻で呼吸する練習をしています。鼻呼吸は酸素を効率よく取り込め、口で呼吸するよりも体力を使わず、体への負担が少ないのです。

### 口呼吸の問題

口で呼吸するクセがつくと、鼻から受ける刺激が減り、鼻の通り道や顔の骨の成長に影響が出ることがあります。また、眠りが浅くなったり、いびきや呼吸が止まる回数が増えたりする原因にもなります。

## 4. 睡眠と脳の関係

### 脳の発達

東北大学の研究によると、子どもの睡眠時間は記憶や学習に重要な脳の部分(海馬)の成長に大きく影響します。しっかり眠ることで脳の働きが良くなり、勉強の成績向上にもつながるのです。

### 健康チェックの新しい取り組み

最近の赤ちゃんや小さな子どもの健診では、子どもと親の睡眠習慣やスマホ・タブレットの使用時間についても確認するようになりました。これにより、問題を早く見つけて対応できるようになっています。

## 5. 家庭でできる睡眠改善のヒント

### 大人の生活習慣が大事

親や家族の生活リズムは子どもの睡眠に大きく影響します。大人が早く寝て早く起きる習慣をつけると、子どもも自然と健康的な睡眠パターンを身につけやすくなります。

### 家庭でできること

* 「睡眠日記」をつけて、家族みんなの寝る時間と起きる時間を確認する

* 寝る前はスマホやゲーム、テレビを控え、リラックスできる時間を作る

* 部屋を少し暗くして、温度も快適に調整し、眠りやすい環境を整える

## 6. 医科と歯科の連携

### 早期発見のメリット

歯医者さんは、子どもの口の中や呼吸の仕方を日常の診察でチェックできます。もし問題を見つけたら、耳鼻科や小児科の先生に紹介して、早めに対応することができます。

### みんなで協力

お医者さん、歯医者さん、学校の先生、そして保護者が力を合わせて子どもの健康と睡眠を守る仕組みを作ることが、これからの大切な課題です。

## 7. まとめ

この講演から、子どもの睡眠は単なる休息ではなく、健全な成長や学習に不可欠な要素であることが明らかになりました。大人の生活習慣が子どもの睡眠に影響を与え、それが睡眠障害や学力低下につながる可能性があるため、家庭や学校、医療現場が連携して支援することが重要です。

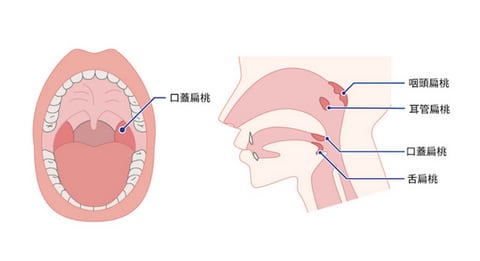

私個人の感想としては、睡眠時呼吸障害の原因となるアデノイドの肥大と口蓋扁桃はワルダイエル咽頭輪という同じリンパ組織のため、同時に肥大していることも多いと考えられます。2025年から始まる5歳児健康診断では、いびきの有無や過去の中耳炎の既往などを問診項目に入れることで、早期に睡眠障害の兆候を発見できるのではないかと思いました。これにより、子どもの健康と発達をより効果的に守ることができるでしょう。

みんなで「寝る社会」を見直し、健やかな未来を創るために、大人も子どもも良質な睡眠習慣を心がけましょう!

---

## 参考文献

1. 子どもの睡眠不足と「睡眠負債」

* NHK「睡眠負債」特集(2017年)

2. 小児の睡眠障害について

* 日本小児睡眠学会ガイドライン

3. 鼻呼吸の役割について

* 専門誌記事および講演資料

4. 東北大学の研究成果

* 海馬発達と睡眠に関する研究論文

5. 日本の子ども健診システムの現状

* 厚生労働省・文部科学省の白書

6. 家庭での睡眠改善対策

* 小児科および家庭医療のガイドライン

7. 医科・歯科連携の重要性

* 太田総合病院睡眠研究センター、及び日本睡眠学会の資料