要観察歯の診断は適切か?

#要観察歯の診断は適切か?

## データから考える学校歯科検診の実態

こんにちは、この時期は歯科検診シーズンでもあります。今回は「学校の歯科検診で虫歯になりそうな歯をどう判断すればいいのか?」という疑問について考えてみました。

## なぜこの疑問を持ったのか?

学校の歯科検診では、「C0(要観察歯・虫歯になりそうな歯)」や「G0(軽度の歯肉炎)」と判断する歯があります。この判断は歯科医によって違いがあるようです。この違いは、子どもたちの歯の健康にどう影響するのでしょうか?

A小学校(私が担当)、B小学校、そして両校の卒業生が進学するC中学校のデータを比較してみました。

## 3つの学校のデータを比べてみると...

### 「要観察歯」の判定率に大きな差

まず、3校の「要観察歯」の判定率を比べると、驚くほど違いがありました:

- **C0率(要観察歯の判定率)**:

- A小学校(私の判定):3.8%

- B小学校:15.5%

- C中学校:28.6%

- **G0・G率(歯肉炎の判定率)**:

- A小学校:7.1%

- B小学校:16.0%

- C中学校:23.3%

この違いは単なる偶然ではなく、統計的にも意味のある差です(カイ二乗検定というものを使って確認しました)。簡単に言うと、A小学校の子どもがB小学校の子どもと比べて「要観察歯」と判断される確率は約5分の1しかありません。

### 「治療済みの歯」と「治療した子どもの割合」

興味深いことに、「要観察歯」の判定が少ないA小学校では、治療済みの歯を持つ子どもの割合と、実際に治療を受けた子どもの割合が高いという結果になりました:

- **処置率**(治療済みの歯を持つ子どもの割合):

- A小学校:20.4%(B小学校より明らかに高い)

- B小学校:15.7%

- **治療率**(虫歯があると判断された子どものうち、治療を完了した子どもの割合):

- A小学校:67.3%

- B小学校:43.3%

- C中学校:73.8%

この数字からわかるのは、A小学校では「要観察」の判定は少ないけれど、実際の治療はしっかり行われているということです。

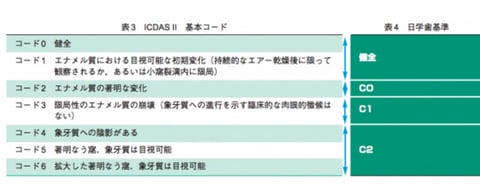

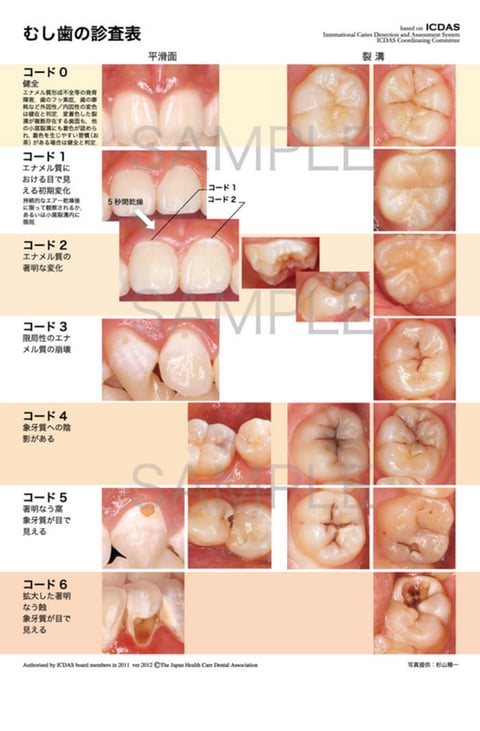

## 虫歯の判断基準の最新の考え方:

ICDAS(アイシーダス)とは?

世界的に見ると、虫歯の判断には「ICDAS(国際う蝕検出評価システム)」という新しい基準が広まっています。これは虫歯を0〜6の7段階で評価するシステムです:

- 0:健康な歯

- 1:乾かすと見える小さな変化(初期の虫歯)

- 2:湿った状態でも見える変化(少し進んだ初期虫歯)

- 3:エナメル質(歯の表面)が少し崩れている

- 4:象牙質(歯の内側)まで進んでいるが、表面は崩れていない

- 5:象牙質が見える小さな穴ができている

- 6:象牙質が大きく露出している(大きな穴)

この考え方の特徴は、初期段階(1〜2)では必ずしも歯を削って詰め物をする必要はなく、フッ素塗布などで様子を見てもよいとしている点です。これは「最小限の介入(MI)」という、なるべく歯を削らずに守るという現代の歯科治療の考え方とも合っています。

この考え方の特徴は、初期段階(1〜2)では必ずしも歯を削って詰め物をする必要はなく、フッ素塗布などで様子を見てもよいとしている点です。これは「最小限の介入(MI)」という、なるべく歯を削らずに守るという現代の歯科治療の考え方とも合っています。

## 学年による違い:

4年生で急に増える治療済みの歯

A小学校の学年ごとの処置率(治療済みの歯を持つ子どもの割合)を見ると、面白いパターンが見つかりました:

- 1年生:10.0%

- 2年生:14.8%

- 3年生:16.7%

- 4年生:**30.6%**(急に増加!)

- 5年生:20.5%

- 6年生:27.0%

特に4年生で治療済みの歯が急増しています。なぜでしょうか?

この時期(9〜10歳頃)は「側方歯群交換期」と呼ばれ、乳歯から永久歯に生え変わる大切な時期です。具体的には:

1. **歯並びが不安定**:永久歯と乳歯が混在し、歯と歯の間に隙間ができやすい

2. **生えかけの歯が多い**:まだ完全に生えていない永久歯は、溝が深く磨きにくい

3. **食べ物のかすが詰まりやすい**:歯の形が変わる時期で、食べかすが残りやすい

4. **自然に汚れが落ちにくい**:歯並びが整っていないため、唾液や舌で自然に汚れが落ちにくい

これらの理由から、4年生は特に虫歯になりやすい時期だと言えます。

## 小学校から中学校への進学:

歯の健康はどう変わる?

小学校6年生から中学校1年生に進学すると、歯の健康状態はどう変わるのでしょうか?

**A小学校→C中学校への変化**:

- 健康な歯だけの子どもの割合:59.5% → 66.7%(+7.2%、大きく改善)

- 治療済みの歯がある子どもの割合:27.0% → 18.5%(-8.5%、減少)

- 虫歯がある子どもの割合:13.5% → 14.8%(+1.3%、少し増加)

**B小学校→C中学校への変化**:

- 健康な歯だけの子どもの割合:65.6% → 66.7%(+1.1%、わずかに改善)

- 治療済みの歯がある子どもの割合:16.7% → 18.5%(+1.8%、少し増加)

- 虫歯がある子どもの割合:17.8% → 14.8%(-3.0%、減少)

A小学校からの進学者は中学校で「健康な歯だけの子ども」の割合が大きく増えています。これはA小学校での治療がしっかり行われた効果かもしれません。

中学校に進学すると、新しい虫歯が少し増える傾向がありますが、これには理由があります:

1. **第二大臼歯(12歳臼歯)が生えてくる**:12〜13歳頃に奥に新しく生える歯は、まだエナメル質が弱く虫歯になりやすい

2. **乳歯から永久歯への交換が完了**:虫歯だった乳歯が抜けて永久歯に変わることで、一時的に「健康な歯」が増える

3. **生活習慣の変化**:中学生になると間食が増えたり、部活で忙しくなったりして、歯みがきの習慣が変わることも

興味深いことに、A小学校とB小学校の両方からの進学者が、中学校では同じ割合(14.8%)で虫歯を持っています。これは、診断基準が違っても、長い目で見ると子どもたちの歯の健康に大きな差が出ないかもしれないことを示しています。

## 私の診断基準の良い点と改善点

データから見えてきた私の診断基準の特徴を整理してみましょう。

### 良い点

1. **治療率が高い**:A小学校の治療率(67.3%)はB小学校(43.3%)よりずっと高く、虫歯の治療がしっかり行われています。「要観察」の判定は少なくても、実際に治療する子どもが多いのは、A小学校の校長先生をはじめ、養護の先生、学校関係者の皆さまの子どもや保護者への歯科受診の大切さを伝える啓発活動がうまくいっている証拠かもしれません。

2. **総合的な歯の健康状態が良好**:A小学校の「健康な歯の子ども+治療済みの歯の子ども」の割合は76.6%で、B小学校(74.4%)より良好です。中学校進学後も健康な歯の子どもが増えています。

3. **学年に合わせた対応ができている**:学年が上がるにつれて治療の割合が増え、特に永久歯が生えそろう高学年では虫歯の治療がしっかり行われています。

### 改善点

1. **初期の虫歯を見逃している可能性**:「要観察歯」の判定が極めて少ないことから、初期段階の虫歯を見逃している可能性があります。ICDASの基準で言えば、コード1〜2の初期変化を見つけきれていないかもしれません。

2. **診断基準の学校間の違い**:A小学校からC中学校に進学すると「要観察歯」の判定率が大幅に上昇(3.8%→28.6%)するのは、診断基準の違いが大きすぎることを示しています。

3. **4年生での対応**:4年生で治療済みの歯が急増するのは歯の生え変わり時期の特徴ですが、もう少し早い段階から予防的な対応ができる可能性もあります。

## これからの方向性:

よりよい診断基準を目指して

分析結果と最新の考え方を踏まえ、以下の改善策を考えています:

1. **段階的な診断基準の導入**:ICDASの考え方を参考に、特に低学年ではエナメル質の初期の変化も積極的に見つけ、リスクに応じた管理をします。すべてを「歯医者さんに行きましょう」とするのではなく、学校での予防プログラムと組み合わせた対応も検討します。

2. **学校間の連携強化**:C中学校の歯科医とも定期的に情報交換を行い、診断基準をできるだけ統一します。特に第二大臼歯が生える時期の管理について共通認識を作ります。

3. **発達段階に合わせた診断方法**:歯の生え変わりが活発な時期(4年生前後)には特に注意深く観察し、予防的な対応を強化します。この時期特有の口の中の変化を考慮した判定基準を明確にします。

4. **予防重視のプログラム強化**:学校でのフッ素洗口や溝封鎖(シーラント)など、歯を削らない予防法を積極的に取り入れ、「見つけて治す」から「予防して健康を保つ」という考え方への転換を進めます。

## おわりに:

子どもたちの健康な歯を守るために

今回の分析を通じて、私の診断基準には改善できる点があることがわかりました。しかし同時に、A小学校の子どもたちの歯の健康状態が全体的に良好であることも確認できました。

「要観察歯」の判定は少ないけれど治療はしっかり行われているというA小学校の状況は、「厳しい診断基準」と「効果的な啓発活動」がうまく組み合わさっているのかもしれません。

これからは、ICDASなどの国際的な基準も参考にしながら、日本の学校歯科検診に合った最適な診断基準を追求していきたいと思います。目指すのは単に「虫歯を見つける」ことではなく、子どもたちが生涯にわたって健康な歯を保てるようにすることです。

皆さんのお子さんの歯の健康について質問や相談があれば、いつでも気軽にご連絡ください。定期的な歯科検診と正しい歯みがきが、お子さんの健やかな笑顔を守る鍵となります。

---

*※この分析は令和6年度のA小学校、B小学校、C中学校の歯科検診データに基づいています。

【追記】

【 学年進行と処置率の関係】

**統計手法:** 単回帰分析(学年を説明変数、処置率を目的変数)

**結果:**

- A小学校:処置率(%) = 8.33 + 3.31 × 学年(R² = 0.642)

- B小学校:処置率(%) = 7.23 + 2.39 × 学年(R² = 0.621)

- A小学校の3→4年生への処置率増加:+13.9%(他学年平均:+0.8%)

この分析から、A小学校では学年が上がるにつれて処置率が毎年約3.31%ずつ増加していることがわかります。特に4年生での急増(+13.9%)は、側方歯群交換期に合わせた指導の効果と考えられます。

## C0率と処置率の関係

**統計手法:** 比率分析とカイ二乗検定

**結果:**

- A小学校:処置率/C0率 = 5.25(C0率3.8%、平均処置率19.9%)

- B小学校:処置率/C0率 = 1.01(C0率15.5%、平均処置率15.6%)

- C中学校:C0率28.6%(A小学校の約7.5倍)

- 統計的有意差:p < 0.01

最も特徴的なのは、A小学校では要観察歯(C0)の判定率が低いにもかかわらず、実際の処置率が高いという点です。A小学校からC中学校への進学時にC0率が3.8%から28.6%へと急増することは、診断基準の違いを明確に示しています。しかし、この厳格な基準にもかかわらず処置率が高いのは、定期的な歯科受診習慣が定着している証拠といえるでしょう。

## 治療完了率の分析

**統計手法:** カイ二乗検定による比率の差の検定

**結果:**

- A小学校:治療率67.3%

- B小学校:治療率43.3%

- C中学校:治療率73.8%

- 統計的検定:χ² = 14.8, p < 0.001

A小学校の治療完了率はB小学校より約1.5倍高く、この差は統計的に非常に有意です。興味深いことに、A小学校の治療率(67.3%)はC中学校(73.8%)に近い水準にあり、診断基準の違いにもかかわらず、実際の治療行動では連続性が保たれています。

## 小学校から中学校への移行分析

**統計手法:** 対応のある前後比較分析

**結果:**

- A小学校6年生→C中学校1年生:

- 健歯者率変化:59.5% → 66.7%(+7.2%)

- 未処置者率変化:13.5% → 14.8%(+1.3%)

- B小学校6年生→C中学校1年生:

- 健歯者率変化:65.6% → 66.7%(+1.1%)

- 未処置者率変化:17.8% → 14.8%(-3.0%)

A小学校からの進学者は中学校で健歯者率が大きく向上しており、これは小学校時代の積極的な処置と啓発が効果を発揮している証拠です。また、両小学校からの進学者がC中学校で同じ未処置者率(14.8%)に収束する点は、異なる診断アプローチでも長期的には同様の結果に至ることを示しています。