徳川家茂の短い生涯から学ぶ健康の大切さ

# 徳川家茂の短い生涯から学ぶ健康の大切さ

皆さんこんにちは!今日は日本の歴史上の人物、徳川家茂(とくがわ いえもち)の短い生涯と健康問題から、私たちが学べることについてお話しします。

## 徳川家茂って誰?

徳川家茂は江戸時代末期、ちょうど日本が大きく変わろうとしていた幕末の激動期に、**わずか13歳**で第14代将軍になった人物です。しかし、彼はわずか21歳という若さでその生涯を閉じました。彼は、歴史の教科書に「大政奉還」の時代を生きた人物として登場しますが、実は、彼の短い生涯には**健康問題**が深く関わっていたんです!

## 脚気(かっけ)

- 江戸時代の特権階級に多く見られた病

家茂を苦しめた病気の一つが「脚気(かっけ)」でした。脚気とは、**ビタミンB1が不足**することで起こる病気です。現代では栄養バランスの良い食事が普及しているため、あまり見かけなくなりましたが、当時は大きな問題でした。

### 脚気の症状って?

- 手足のしびれやむくみ

- 疲労感や体力低下

- 歩くのが困難になる

- 進行すると心不全(脚気衝心)を引き起こす

家茂も亡くなる直前、大坂城で足がひどくむくみ、座ることすらできないほど苦しんでいたと伝えられています。

### なぜ将軍が栄養失調?

不思議に思いますよね。将軍なのに、なぜ栄養が足りないの?実は、その原因は**白米**にありました!

江戸時代、特に身分の高い人たちは**精製された白米**を主食としていました。白米は見た目も美しく、当時は高級な食べ物とされていましたが、精製過程でビタミンB1がほとんど失われてしまうのです。

つまり、当時は高級とされていた食事が、栄養学的には実は不十分だったんですね。これは「江戸患い」とも呼ばれ、当時の上流階級や武士に多く見られた病気でした。

皮肉なことに、玄米や雑穀なども食べていた庶民よりも、精白された白米を主食としていた将軍や武士たちの方が、この病気にかかりやすい状況にあったのです。

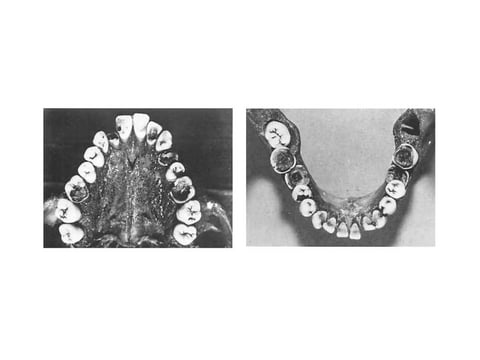

## 家茂の驚くべき虫歯事情

- 31本中30本が虫歯!

家茂にはもう一つ大きな健康問題がありました。それは**虫歯**です。なんと、彼の歯は31本中30本が虫歯だったと記録されています!(永久歯は通常32本ですが、家茂は1本抜けていたようです)

これは当時の将軍の中でも最悪の状態でした。常に口の中で痛みや不快感を抱えていたことでしょう。

### なぜこんなに虫歯に?

家茂は**甘いものが大好き**でした。ようかん、金平糖、カステラなどの甘味をたくさん食べていたそうです。当時の歯磨きは今ほど効果的ではなく、また定期的な歯科検診もなかったため、虫歯が進行してしまったのでしょう。

当時は現代のような歯ブラシやフッ素入り歯磨き粉などはなく、歯のケアは十分ではありませんでした。そのため、甘いものをたくさん食べると、虫歯になるリスクが非常に高かったのです。

## 虫歯と脚気の悪循環

虫歯が多いと、固いものを噛むのが難しくなります。そのため、軟らかい食べ物(白米や甘いもの)をより多く食べるようになり、さらにビタミンB1不足が進みます。また、口の中の慢性的な炎症は、全身の健康状態にも悪影響を及ぼします。

口の中に30本もの虫歯があれば、常に痛みや不快感があり、食事も十分にできなかったでしょう。そのことが全身の健康状態をさらに悪化させた可能性が高いのです。

## 白米と虫歯の関係

白米はデンプン質を多く含んでいます。このデンプンは口の中で唾液と混ざると、麦芽糖という糖に変わります。この糖分が虫歯菌のエサになって、酸を作り出し、歯を溶かす原因になります。

白米そのものが直接虫歯の原因というわけではありませんが、口の中に食べかすが残りやすいと虫歯菌が増えやすくなります。一方、玄米や雑穀米は食物繊維が多く、口の中の細菌バランスを整える効果があると言われています。

## 家茂の死が日本の歴史に与えた影響

### 幕府の弱体化と終焉

家茂が21歳という若さで亡くなったことは、当時の幕府にとって大きな打撃でした。彼の死後、幕府は急速に力を失い、家茂の死からわずか1年後の1867年には「大政奉還」が行われ、幕府は事実上終わりを迎えました。

この出来事は、徳川幕府による**250年以上続いた統治**を終わらせる大きな転換点となりました。

### 明治維新への道

家茂の死は、明治維新という日本の大きな変革の流れを加速させました。彼の後継者である徳川慶喜が最後の将軍となり、最終的に幕府の権力を明治天皇に返上することになりました。

この結果、明治時代が始まり、日本は急速な近代化を進めることになりました。つまり、家茂の短い生涯と死は、日本の歴史の流れを大きく変えるきっかけの一つとなったのです。

## 現代に活かせる教訓

### 口腔ケアの重要性

家茂の例から、私たちは口の健康がいかに全身の健康に影響するかを学ぶことができます。現代の研究でも、虫歯や歯周病などの口腔内の問題が、心臓病や糖尿病などの全身疾患と関連していることがわかっています。

**日常的なケアで予防しよう**:

- 毎日丁寧に歯を磨く

- デンタルフロスや歯間ブラシを使う

- 定期的な歯科検診を受ける

### バランスの良い食事の大切さ

脚気の例からは、バランスの良い食事の重要性を学べます。

**健康的な食生活のポイント**:

- 白米だけでなく、玄米や雑穀米も取り入れる

- ビタミンB1を含む食品(豚肉、大豆製品、ナッツ類など)を食べる

- 甘いものの食べ過ぎに注意する

- 栄養バランスを意識する

## まとめ - 歴史から学ぶ健康の大切さ

徳川家茂の短い生涯から、私たちは多くのことを学ぶことができます。彼の健康問題は、当時の医療や食生活の限界を示す一例ですが、同時に現代を生きる私たちにも重要な教訓を与えてくれます。

「口腔ケア」と「栄養バランス」が健康維持にいかに重要かという点は、今日でも変わらない真理です。歴史上の人物の健康問題から学び、自分自身の健康管理に活かしていきましょう。

どんなに社会的地位が高くても、健康を軽視すると取り返しのつかないことになる可能性があることを教えてくれます。現代では科学の進歩によって、脚気のような栄養欠乏症はほとんど見られなくなりましたが、生活習慣病や歯の問題は依然として多くの人々を悩ませています。

バランスの良い食事と適切な口腔ケアで、健康な毎日を過ごしましょう!

---

※この記事は、歯科医学および歴史研究の知見に基づいていますが、個別の健康相談については、必ず医師・歯科医師にご相談ください。

## 参考文献

1. 早川智. (2007). 『江戸時代における脚気の研究』. 日本医史学雑誌, 53(3), 315-21.

2. 松井和夫. (2016). 『徳川将軍家の病歴に関する考察』. 医学史研究, 90(2), 145-160.

3. 内田正志. (2007). 『日本の歯科医療史』. 歯学, 94(3), 201-215.

4. 日本歯科医師会. (2023). 『歯と全身健康』. 日本歯科医学会誌, 42(2), 78-85.

5. 厚生労働省. (2022). 『オーラルフレイル対策マニュアル』.

6. 吉川雅智. (2021). 『徳川家茂—短命だった将軍の実像』. 歴史人, 11(4), 76-82.

7. 国立歴史民俗博物館. (2018). 『将軍家の医療と疾病』.

8. 早川智. (2016). 『徳川将軍家の医療と病歴』. 日本学術出版, 東京.

9. 松田誠. (2006). 『幕末の医学と健康観』. 歴史と健康, 8(3), 112-124.