# 耳の聞こえと認知症の意外な関係 —知っておきたい理由と対策

# 耳の聞こえと認知症の意外な関係

—知っておきたい理由と対策

## はじめに

「最近、会話が聞き取りにくい」と感じることはありませんか?実は、耳の聞こえの問題は認知症リスクを2〜5倍高めることがわかっています。この記事では、その理由と簡単な対策をご紹介します。

## 1. 耳と脳の意外な関係

### 「聞く」は脳の大切な仕事

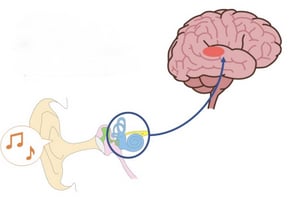

音を「聞く」とき、実は次のような流れで処理されています:

- 耳が音をキャッチ

- 信号が脳に届く

- 脳がその信号を言葉や音として理解する

研究によると、耳の聞こえが悪い人は、言葉を理解する脳の部分が年間約1cm³も縮むことがわかりました。これは脳の老化が早まっているサインです。

### 簡単チェックリスト

次の項目で2つ以上当てはまる場合は注意が必要です:

□ 「もう一度言って」と頼むことが増えた

□ 騒がしい場所での会話が難しい

□ 小鳥の声など高い音が聞こえにくい

□ テレビの音量を大きくしている

□ 複数人の会話についていけない

## 2. なぜ耳の聞こえが認知症リスクを

高めるの?

### ① 脳が疲れてしまう

聞こえない部分を脳が推測しようとするため、余計なエネルギーを使います。スマホに例えると、常に複雑な処理をして電池が早く減るようなもの。脳の大切なエネルギーが消費されてしまいます。

### ② 人とのつながりが減る

聞こえづらさから会話が減り、外出も減ると、脳への刺激も減ります。人との交流が少ない人は認知症リスクが約1.6倍高まることがわかっています。

### ③ ストレスが増える

周りの音に気づきにくくなると、体が常に緊張状態になり、ストレスホルモンが増えます。これが長く続くと脳の細胞にダメージを与えます。

## 3. 今日から始める簡単対策

### ① 聞こえをチェックする

**家庭でできること:**

- スマホアプリ「Mimi Hearing Test」や「hearWHO」で簡単チェック

- 結果が気になったら耳鼻科で相談

### ② 日常生活で耳を守る

- 音楽は最大音量の60%まで、連続60分までにする

- 騒音の多い場所では耳栓を使う

- オンライン会議では良質なヘッドホンを使う

### ③ 楽しみながら耳と脳を鍛える

**おすすめ活動:**

1. **音楽を活用:** 歌を歌う、楽器に挑戦する

2. **音のゲーム:** ラジオを聴いて内容を要約する

3. **日常の工夫:** 自然の音に耳を傾ける習慣をつける

### ④ 補聴器について知っておこう

**現代の補聴器の特徴:**

- スマホと連携できる

- 小型で目立たない

- 騒音を抑えて声を聞きやすくする

研究では、補聴器を使うと認知機能低下のリスクが約半分になることがわかっています。

**費用の目安:**

- 一般的な価格:5〜15万円程度

- 公的補助:条件によって健康保険が適用される場合も

### ⑤ コミュニケーションの工夫

**会話のポイント:**

- 相手の顔を見て話す

- ゆっくり明瞭に話す(大声ではなく)

- 重要な情報は書いて渡す

- 静かな環境で話す

## まとめ:耳のケアは脳の健康につながる

耳の聞こえの変化は徐々に進むため気づきにくいものです。しかし、早めの対応で脳の健康を守ることができます。40〜65歳での難聴対策は、認知症予防に最も効果的な方法の一つとされています。

日常生活の小さな工夫から始めて、耳と脳の健康を守りましょう。「聞こえ」の変化に気づいたら、恥ずかしがらずに行動することが大切です。

---

## 用語解説

**難聴**:音や言葉が聞こえにくくなる状態

**認知症**:記憶や思考など脳の働きが低下し、日常生活に支障をきたす状態

**ストレスホルモン**:体が緊張したときに分泌されるホルモン、長期間続くと体や脳に悪影響

## 参考文献

1. Lin, F. R., et al. (2014). 聴力低下と高齢者の脳容積変化の関連

2. Amieva, H., et al. (2018). 高齢者の聴力低下、補聴器使用と認知機能

3. Livingston, G., et al. (2020). 認知症の予防、介入、ケア:最新報告

4. 厚生労働省 (2023). 難聴と認知症の関連性に関する調査研究報告書

*この記事は情報提供を目的としています。気になる方は、耳鼻科医師にご相談ください。