掻くことの不思議:皮膚の防御と病気治療の新しい可能性

掻くことの不思議

〜皮膚の防御と病気治療の新しい可能性〜

みなさん、こんにちは。今日は、私たちが日常的にしている「掻く」という行動について、驚きの発見をお話しします。

この話題は、ナゾロジーの記事「アトピー性皮膚炎の痒みの原因解明とその治療薬を発見」(https://nazology.net/archives/120278)を参考にしています。

掻くことの意外な効果

かゆいところを掻くと気持ちいいですよね。でも、実はそれだけじゃないんです。掻くことには、私たちの体を守る大切な役割があるんです。

体を守る力を高める

掻くと、どんなことが起こるのでしょうか?

1. 細菌と戦う力が強くなる

掻くと、皮膚の神経が刺激されて「サブスタンスP」という物質が出てきます。この物質が免疫細胞(好中球)を呼び寄せて、細菌から体を守る力を高めます。

2. 悪い細菌を減らす

掻くことで、皮膚にいる黄色ブドウ球菌という悪い細菌が減ることがわかっています。この細菌は皮膚感染症の原因になるため、その増殖を抑える効果があると考えられています。

アトピーなどの皮膚病治療への

新しいアプローチ

この研究結果は、アトピー性皮膚炎や乾癬(かんせん)といった皮膚病の治療に、新しい考え方をもたらしています。

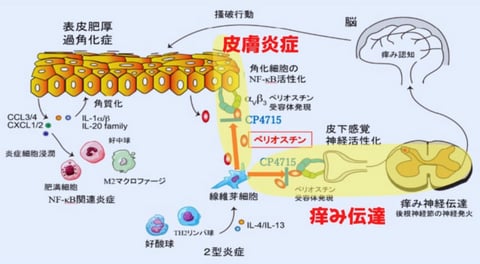

かゆみの仕組みがわかってきた

研究によって、かゆみがどうして起こるのか、新しいことがわかってきました:

• NPTX2タンパク質

NPTX2というタンパク質が、かゆみ信号を強くする役割をしていることが確認されています。この仕組みを標的にした治療薬の開発が期待されています。

• リポカリン2タンパク質

リポカリン2というタンパク質は、慢性的なかゆみを強化する働きを持っています。この作用を抑えることで、新しい治療法につながる可能性があります。

新しい治療方法

掻くことの研究から、以下のような新しい治療方法が考えられています:

1. かゆみや炎症を抑える薬の開発(例:サブスタンスPの作用を抑制する薬)。

2. 心理療法(認知行動療法やマインドフルネス)で掻きたい衝動をコントロールする方法。

3. 皮膚バリア機能を強化する保湿剤やバリア修復剤の使用。

感染症予防への応用

掻くことの研究は、感染症予防にも役立つ可能性があります。

1. 免疫力を高める

掻いたときと同じような免疫反応を人工的に引き起こす薬や治療法が考えられています。例えば、サブスタンスPや肥満細胞(マスト細胞)を適切に活性化することで感染症予防につながります。

2. 皮膚バリア機能の維持

掻く行動が皮膚上の微生物環境(マイクロバイオーム)に影響することから、この知見を活用したスキンケア製品や治療法の開発も期待されています。

3. バランスの取れた治療

過剰な掻破行動は皮膚損傷や感染リスクにつながります。そのため、「適度に掻く」行動を促進しつつ、過剰な掻破行動は制御する治療戦略が重要です。

まとめ

「掻く」という何気ない行動には、体を守るための重要な役割が隠されていました。この研究成果は、慢性皮膚疾患や感染症予防において、新しい治療法や対策につながる可能性があります。

ただし、掻きすぎることで逆に皮膚が傷つき、感染リスクが高まる場合もあります。そのため、「適度に掻く」ことや、バリア機能を保つケアが大切です。今後さらに研究が進むことで、より効果的な治療法や予防策が登場することを期待しましょう。

参考文献

2. ピッツバーグ大学研究報告: 掻破行動による免疫反応と細菌抑制メカニズム

3. 慢性皮膚疾患における掻破行動メカニズムとその応用に関する研究